#20250226

#葡影回顾

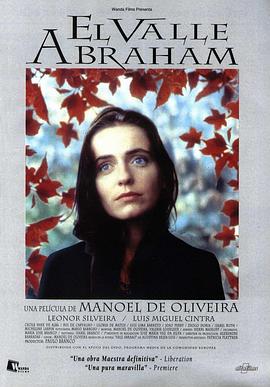

你有没有过这样的经历,在重新审视某部电影时,突然间获得了一种全新的视角?而这一切的触发点,或许只是因为前一晚与老朋友的一次随意聊天。现在,让我们一起放松心情,走进一段关于葡萄牙电影的探索之旅。

———————————————————————————

当我们谈论佩德罗·科斯塔时,不得不提他那深入社会底层的作品,尤其是闻名遐迩的“方泰尼亚三部曲”,它深刻揭示了边缘人群的生活状态。相对而言,奥利维拉则以一种优雅且含蓄的手法处理那些尖锐的社会问题,通过他的镜头语言,观众仿佛能看到一场名为“美”的抗争正在上演,这不仅是对艺术形式的追求,更是一种重构民族身份的勇敢实践。

亚伯拉罕山谷,这片土地承载着丰富的象征意义:“圣经中的起源地,人性的摇篮,世界的起点”。在葡萄牙殖民帝国解体之后,这个国家似乎一直在寻找其文化的根源,试图以此克服那种无尽的文化认同危机。然而,“诞生”本身可能并不包含更多的复杂含义,它的价值也许就在于这一过程本身。

以影片中的人物Ema为例,她试图用诗歌般的幻想来抵抗世俗的束缚,但最终却陷入了理想与现实之间的巨大裂痕中无法自拔。她的生活充满了封闭与流动的对比,不断经历着“停滞”和“突破”的挣扎。

在这部影片里,封闭的乡村社区、若隐若现的宗教氛围以及Ema与里蒂尼亚之间微妙的关系,都隐约透露出对传统保守价值观的质疑。不同于福楼拜对资本主义物质主义的讽刺,奥利维拉更加关注的是个体如何在历史的重压下找到诗意的生存之道。

Ema的悲剧并非仅仅是向命运低头或是自由意志的另一种表达,而更像是一个“在解构中重构”的过程,在新的自我尚未完全形成之前,便被赋予了过多的现代性特征。这就像是一场跨越时空的对话,延续了福楼拜未尽的话语,留给观者无限的思考空间。

这种“延续”很大程度上依赖于贯穿整部影片的全知旁白,创造出一种我称之为“沉重的抽离感”。这种感觉虽然游离于言语之外,但却无法忽视其存在的力量。借助这种叙事方式,沉默或失焦导致的声音与画面分离,使得“讲述”与“被讲述”的暴力性质超越了语言本身,如同历史长河中那些微弱却又持久的回声,在神秘的山谷中回荡。奥利维拉巧妙地将这些元素编织在一起,形成了一个完整的自我参照系统。

“Emma Bovary,c’est moi.”

“E quanto à Ema?”