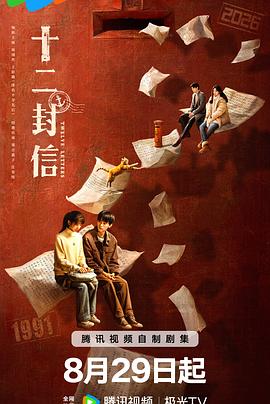

《十二封信》的叙事魅力,在于它将一段横跨三十五年的爱恨纠葛,编织成一场宿命与救赎交织的深沉回响。剧集前半段如涓涓细流,而自第八集起,情感的堤坝彻底溃决,尤其在最后四集,所有伏笔喷涌而出,形成一场震撼心灵的叙事风暴。观众原以为只是在追一部关于青春与重逢的怀旧剧,却不知不觉被卷入一场时间与命运的宏大命题之中。

不少观众初看时对1991年两条时间线的交错感到困惑,甚至质疑剧情交代不清。然而细究之下,这并非疏漏,而是精心设计的镜像结构。除了邮筒相关的闪回片段外,两条时间线在核心事件上几乎完全重合:沈晓军被绑架、三人组落入圈套、女主火场救人、男主揭露其父真相——这些关键节点如命运的刻痕,无论时空如何流转,始终如一。直到第十集耗子的回忆揭开序幕,第十一集男主寻回暴雨冲刷下的邮筒,两条1991年的故事才真正交汇。这种“复刻式叙事”非但不冗余,反而强化了宿命的沉重感:仿佛无论怎么挣扎,人都逃不出既定的轨道。

当沈程在信中警告叶海棠远离唐亦寻时,他只知道唐因杀人入狱的结局,却不知1991年暗藏双重悲剧。男女主一度以为,凭借信件的指引,他们已成功改写历史。可真相残酷得令人窒息——他们所做的一切,几乎与过去分毫不差。这正是《十二封信》的颠覆之处:它不讲“改变过去”,而讲“重走旧路”。时空穿越在此不是工具,而是命运的显影剂,照见人在时代洪流中的无力与执拗。

那么,命运的岔路口究竟在何处开启?答案藏在11月30日那个风雨交加的深夜。

因提前收到信件,男主预知危机,安排沈晓军报警。而在与绑匪的搏斗中,他谨记“别杀人”的劝诫,克制住了杀意。这一念之差,成为整个1991年唯一被真正改写的瞬间。剧集在此处的处理极为克制,却蕴含千钧之力——它不靠惊天逆转,而以一个微小选择,撬动了整条时间线。学生时代的困顿与挣扎,在这一刻终于透进一丝光亮,令人动容。

那些看似不起眼的信件,还悄然改变了什么?

它们像无形的丝线,重新编织了人物关系的经纬。比如女主收到的第一封信,竟是2026年的唐亦寻写下的情书。起初她愤怒、怀疑,随后却在字里行间读出了深埋的痛与爱。男主识破这是未来的自己所写时,情感的维度瞬间被拉长。这封信不仅是告白,更是一道来自未来的“情感校准”。它让两个少年在冲动与莽撞之外,多了一份审慎与珍重。某种程度上,这些信成了青春的“安全阀”,让炽热的爱意不至于在命运的风暴中彻底焚毁。

为何唐亦寻最终选择假死,甚至因一个孩子而彻底退出叶海棠的人生?

答案深埋于自卑与现实的夹缝之中。耗子父亲是杀人犯的阴影,让他和母亲长期遭受歧视。他深知自己出身泥沼,而叶海棠已走上正轨。若无信件介入,他们的第二次冲突本应在麻将馆夺刀时爆发,爱情将再度被暴力与误解撕裂。但情书事件转移了焦点,让女主开始探寻邮筒之谜,也间接缓解了男主因身份落差而产生的羞耻。而那封情书中流露的孤寂与悔恨,反而坚定了女主守护这段感情的决心。

男二寄来的信,则为这段关系注入新的压力。面对未来儿子的凝视,男主不得不证明自己值得被爱。

依我之见,若无这些穿越时空的信件,男女主即便重走1991年的路,终将重蹈覆辙。

阿寻与阿棠,耗子与珍珠,查哥与鑫姐,三对恋人皆在苦难中挣扎。最深的黑暗,不是贫穷,而是规则失序、正义缺席的梅湾镇。他们的反抗既是自我毁灭,也是为他人点燃的微光。错不在他们,而在那片病态的土壤。幸而有邮筒与信件,如破晓之光,刺穿阴霾,让绝望中生出一丝可能。这不仅是爱情的救赎,更是对命运的一次温柔反抗。