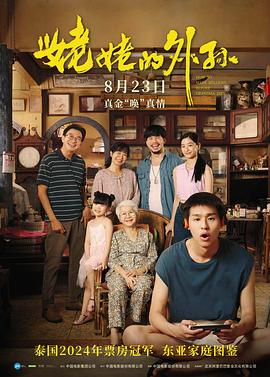

近年来,一批直面社会深层议题的影片悄然崛起,将镜头对准了老龄化浪潮下个体与家庭的艰难处境,《姥姥的外孙》正是其中令人无法忽视的一部。它不满足于单纯渲染亲情的温暖或养老的辛酸,而是以冷静克制的叙事,剖开了一个横亘在当代东亚家庭中的核心矛盾:遗产继承背后,究竟应由血缘决定,还是由付出定夺?影片表面上讲述的是一个关于照顾老人、争夺遗产的故事,实则揭示了两种继承伦理的激烈对撞——一种是根植于宗法传统的血缘优先原则,另一种则是建立在实际照料与情感投入基础上的责任继承逻辑。这两种观念的拉锯,最终指向的仍是那个古老而现实的问题:谁,才有资格承接一个家族的过去与未来?

回望历史,传统社会中的继承制度往往由长子或嫡系独揽,祭祀权与财产权高度统一,其背后是一整套稳固的宇宙观与社会秩序支撑。然而,现代性浪潮冲垮了这套体系,独生子女政策的长期推行更进一步压缩了家庭结构的选择空间。当“唯一的孩子”成为普遍现实,遗产分配的正义性便失去了讨论的前提。没有竞争,孝心便难以被量化;缺乏衡量标准,责任也随之模糊。久而久之,赡养父母不再是不可推卸的伦理义务,而逐渐演变为一场无声的博弈——谁付出更多?谁更需要这笔钱?当亲情被置于经济理性的天平上称量,家庭关系便不可避免地滑向功利化。

影片的深刻之处,在于它并未简单批判这种功利化,而是坦然呈现了其背后的结构性困境。它暗示我们:在福利体系尚不完善的背景下,家庭仍是养老责任的主要承担者,而遗产,实质上已成为代际间再分配的隐性机制。谁生活更艰难,谁更依赖这笔财产,往往便更有可能成为最终的继承人。这种分配方式看似违背“多劳多得”的公平原则,却暗含了一种基于阶级与生存境遇的“补偿性正义”。它不是法律意义上的公正,而是民间伦理在现实压力下自发生成的调解逻辑。

而影片结尾的处理尤为耐人寻味:遗产最终流向了孙子。这一安排既非完全依循血缘,也未彻底奖励付出,而是一种充满东亚特色的“诗意妥协”。双方心照不宣——我知道你为遗产而来,你也明白我清楚这一点——但我们依旧维持着表面的温情与体面。这种“看破不说破”的默契,正是东亚文化中人情社会的精髓所在。它不追求绝对的公平,而强调关系的平衡与秩序的维系。正是这种含蓄而复杂的文化心理,让家庭内部的权力与情感博弈得以在表面平静下持续运转。

更进一步看,这种继承困境也折射出我们所处的过渡时代特征:既无法回归宗法社会的绝对秩序,又难以彻底拥抱西方个人主义下的契约精神。我们卡在传统与现代的夹缝中,用旧的情感逻辑处理新的社会问题。影片由此超越了个案叙事,成为一面映照整个东亚家庭伦理变迁的镜子。它提醒我们,养老问题从来不只是经济问题,更是文化、伦理与制度共同作用的复杂命题。