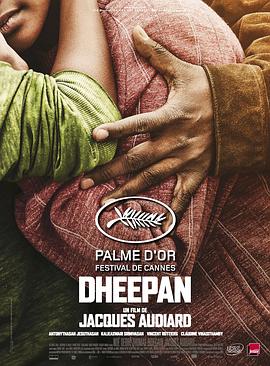

然而这部作品的口碑呈现出耐人寻味的两极分化。超过7700位观众在主流平台留下评分,最终定格在7.0分这一微妙数值。更引人深思的是,关于其斩获戛纳电影节金棕榈奖的争议持续发酵——部分影评人直言,评审结果可能掺杂了过多"政治正确"因素。

深入分析争议根源,主要集中在两个方面:

其一,影片聚焦斯里兰卡内战背景下难民偷渡与政治庇护这一沉重议题,特殊的历史背景和极端处境,让普通观众难以产生情感共鸣。其二,导演独特的叙事风格构筑了审美门槛,不少观众坦言"完全无法进入故事"。

但若抛开传统观影期待,这部作品的艺术价值值得关注:

影片的叙事结构本身就成为讨论焦点:

开场采用极具压迫感的纪实镜头,真实感令人窒息;而结尾却突然转向诗意疏离的风格,形成强烈反差。这种刻意制造的"断裂感"引发思考:导演是否在用形式上的割裂,隐喻难民身份认同的撕裂?看似突兀的收尾,或许暗藏更深层的哲学表达?

个人而言,我愿意给出8.5/10的评分。这未必是部"讨喜"的电影,但它在题材突破、影像创新和人文关怀上的探索,早已超越评分本身的意义。

剧透警告⚠️

第一部分 镜头解析

导演的视觉语言极具个人风格:

- 大量手持摄影,用晃动画面精准呈现漂泊无依的状态

- 对人物面部(尤其是儿童眼神)的特写,将恐惧与纯真展现得淋漓尽致

- 冷峻蓝灰调与零星暖黄光形成对比,废墟中的夕阳既是希望也是讽刺

- 关键情节采用慢镜头,将战争创伤转化为可视的、凝固的痛感