在近期一次深度访谈中,导演以其特有的沉静语调,揭开了新作《雷诺阿》背后的创作心路。影片中那个倔强又敏感的小女孩福树,成为整部作品情感流动的核心载体。据导演回忆,选角初期虽计划大规模试镜,但福树的扮演者甫一现身,便以一种难以言喻的气场击中了他。“她走进来的时候,我就知道,不用再看了。”

当被问及小演员的即兴发挥是否影响了剧本走向时,导演坦言,正是孩子一句“我更擅长模仿马”促成了关键情节的诞生。原本设想的猫叫桥段被果断舍弃,取而代之的是女孩在空旷原野上模仿马嘶的静谧画面。这一细节不仅成为角色性格的隐喻,更意外催生了片中那段令人屏息的赛马场戏份。“那片废弃赛道是勘景时的惊喜,荒芜中透着生命力,就像那个年代被遗忘的孩子们。”

尽管影片被普遍解读为带有强烈自传色彩,导演却强调,福树并非他童年的简单复刻。“她承载了我的情感记忆,但她的呼吸、眼神和小动作,都是属于演员自己的生命表达。我所做的,只是捕捉并放大这些真实的瞬间。”

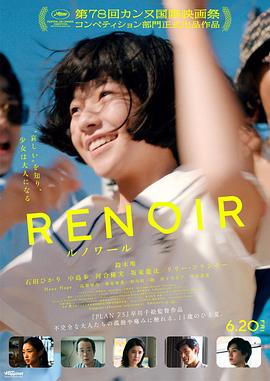

关于片名的选择,导演透露了一种刻意为之的错位美学。“《雷诺阿》这个名字,像一枚投入平静水面的石子。它不属于那个80年代的日本小镇,却在观众心中激起关于光影、色彩与温情的联想。有人看完后说,整部电影就像一幅动态的印象派画作——由无数生活碎片拼贴而成的情感图景。”

延续前作对孤独主题的探索,导演认为电影的本质是疗愈。“我拍老人,也拍孩子,因为他们都在用自己的方式与孤独共处。而镜头,是我递给他们的一只手。”片中反复出现的窗边丝带,随风扭曲、褪色,成为父亲病情变化的无声计时器,也象征着生命在时间中的缓慢消逝。

值得一提的是,片中出现的随身听、录像带和老式显像管电视,并非简单的怀旧符号。“在那个没有即时通讯的年代,一段磁带里的声音可以被反复聆听,一封手写信能保存很久。人与人之间的连接,因延迟而显得更加郑重。”

而雨中桥畔那场戏,则是自然赋予的诗意。原剧本并无降雨安排,但拍摄当日突如其来的暴雨,让演员在雨幕中静立的身影充满了命运的沉重感。“有时候,最好的剧本不在纸上,而在天气预报之外。”

至于贯穿全片的西方名画复制品,导演坦言源于童年记忆。“家里的客厅挂着雷诺阿的印刷品,金框华丽,却总显得与和室格格不入。那是一种对遥远文明的向往,也是我们那一代人文化身份的微妙写照。”