真实事件往往以沉重的代价叩击时代神经,多萝西·斯特拉滕的悲剧便是其中最触目惊心的案例。这位怀揣明星梦的年轻女孩,最终在1980年11月14日沦为谋杀案的受害者。她的故事通过文字、影像与音乐的多重演绎,逐渐升华为对名利、欲望与人性的深刻拷问。

这一切的源头,要追溯到《村声》杂志上特雷萨·卡彭特撰写的深度报道。这位出生于1948年、成长于纽约格林威治村的记者,以冷静犀利的笔触还原事件全貌,更用深刻的人文关怀打动读者。这篇报道最终为她赢得1981年普利策特稿奖——新闻界的最高荣誉。

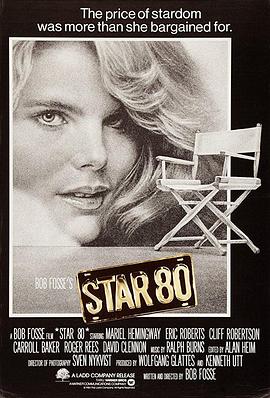

值得一提的是,卡彭特的报道绝非事实堆砌。她笔下的多萝西形象立体鲜活:一个渴望被看见的普通女孩,却在踏入好莱坞这个"镀金牢笼"后,逐渐迷失在虚幻光环中。1983年,导演鲍勃·福斯将这段往事搬上银幕,电影《星尘80》(Star 80)以近乎残酷的写实风格重现悲剧。玛瑞儿·海明威克制的表演,让观众感受到难以言喻的窒息。

艺术的回响持续发酵。加拿大摇滚歌手布莱恩·亚当斯在1983年专辑《如刀割》(Cuts Like a Knife)中,特意创作歌曲《最好的尚未到来》寄托哀思。这首歌不仅成为亚当斯音乐生涯转折点,更让多萝西的名字被更多听众铭记。

与此同时,多萝西生前的情人——导演彼得·博格丹诺维奇在1984年出版回忆录《杀死独角兽》。书中毫不避讳地袒露两人复杂的情感纠葛,以及他在拍摄《情迷翡冷翠》(They All Laughed)时的心理挣扎。更引人注目的是,他将矛头直指休·海夫纳与《花花公子》帝国,控诉其物化女性的行业陋习,引发关于性别权力的激烈讨论。

卡彭特报道的经典之处,在于她超越事件本身,直指好莱坞的运作逻辑。她细腻刻画多萝西最后一次出门前的细节:"她对着镜子整理头发,眼中既有憧憬,又藏着不易察觉的恐惧"——这个瞬间成为报道的情感支点,象征无数追梦者面临的潜在危机。

报道中强烈的对比手法强化了悲剧张力:一边是光鲜亮丽的派对与杂志封面,一边是孤独焦虑的情感关系。这种反差不断提醒我们:当梦想被资本与欲望裹挟时,个体如何守住内心边界?

难能可贵的是,卡彭特始终保持着新闻人的理性。她没有陷入情绪宣泄,而是通过多方访谈、档案梳理与心理分析,构建出立体可信的叙事。这种对真相的执着,让她的作品超越时效性,成为研究娱乐文化史的重要文本。

如今,多萝西的故事早已超越个体命运,成为解剖娱乐圈阴暗面的棱镜。它警示每个追梦者:光环之下未必是坦途,清醒与自持才是穿越迷雾的灯塔。而特雷萨·卡彭特的那支笔,犹如不灭的光芒,照亮了被遗忘的黑暗角落。