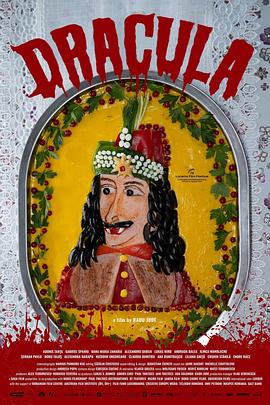

(本文首发于陀螺电影)

“当我说自己来自罗马尼亚,对方第一反应往往是‘那你见过德古拉吗?’——这已经不是玩笑,而是一种文化剥夺。”导演拉杜·裘德在谈及新作《德古拉》时语气复杂。他指出,在齐奥塞斯库时代,国内几乎无人提及这位虚构的吸血鬼伯爵。德古拉并非本土传说,而是西方凝视下被强加的符号,如今却成了罗马尼亚在全球语境中的唯一标签。

自1922年默片《诺斯费拉图》开启吸血鬼银幕纪元以来,德古拉的形象不断被好莱坞重塑、商品化,并嵌入全球流行文化的肌理。西方影视工业将罗马尼亚简化为“吸血鬼故乡”,地方政府竟顺势将弗拉德三世的历史遗迹包装成旅游卖点,修建主题城堡、推出沉浸式“猎杀德古拉”体验项目。更令人警觉的是,这一符号近年被极右翼势力收编,成为排外、民族纯洁性与暴力崇拜的象征。“我们没创造德古拉,却被要求为他负责,”拉杜说道,“而现在,连仇恨都借他的名字合法化了。”

影片采用一种自我指涉的叙事结构:一位虚构导演与AI助手展开对话,穿插十余段由AI根据关键词生成的短片,共同构成一部“关于德古拉的批判性百科全书”。这些片段涵盖吸血鬼的神学隐喻、尖牙的视觉政治、弗拉德三世穿刺暴行的历史回响,以及当代科技资本如何将“吸血”转化为数据剥削的隐喻。其中两则“爱情故事”尤为尖锐:一则以农业合作化失败影射体制崩塌后的权力真空,另一则用丰收仪式与身体交媾的并置,揭示性与土地控制的深层联结。

宣传语“Make Dracula Great Again”显然带有反讽意味,直指全球范围内民粹主义的复苏与身份政治的极端化。社交媒体算法如何放大仇恨、煽动集体猎巫?影片试图通过AI生成的混乱影像模拟这种信息生态——但问题也随之而来。相较于前作《二〇二五年的欧陆》中档案影像的精密拼贴与历史思辨,本片大量依赖AI输出,导致视觉语言趋于扁平、重复,陷入一种缺乏质感的数字眩晕。那些本应揭示“集体无意识黑暗面”的AI画面,反而因过度程序化而丧失了原始冲击力。

值得注意的是,《德古拉》与《二〇二五年的欧陆》共享同一创作班底与核心母题:猎巫逻辑、权力对个体的碾压、以及叙事在荒诞与现实间的突然切换。两部作品均以戏谑开场,最终收束于沉重的社会批判。然而,这种结构在本片中显得更为急促。导演对极右翼的否定是彻底的,但未深入探讨批判本身是否可能滑向另一种排他性暴力。影片结尾,演职员表中赫然标红的“Fuck Dracula”更像是一次情绪宣泄,而非思想结论。

技术层面,AI的使用仍停留在工具性阶段。拉杜尝试用AI替代高成本实拍,或在实拍中刻意植入AI的“虚假感”——如纸板搭建的森林、二维动画式的群演——以此挑战影像真实性。然而,他未能深入质问AI训练数据本身的意识形态污染:那些充斥仇恨与色情的网络废料,正是极右话语的温床。当AI成为创作主体,它所反映的“大众潜意识”是否正是我们最该警惕的?可惜,影片止步于形式实验,错失了将技术手段转化为哲学追问的契机。