完成百部电影的观影历程,无疑是个值得纪念的里程碑。作为这个阶段的收官之作,我特意选择了这部讲述"史上最烂导演"埃德·伍德真实故事的影片——它不仅是我的第100部电影,更像是对电影热爱本质的一次深刻叩问。

这个被我戏称为"西西弗斯"的观影挑战,始于去年盛夏。当时信心满满,以为百部电影不过数月之功。没想到现实远比想象复杂,这场与惰性、琐事和注意力分散的持久战,最终耗时整整400天才宣告完成。

这部导师在电影史课上反复提及的作品,竟在我的待看片单里沉睡了五年。拖延,似乎已成为我生活的常态。

有位影评人对伍德的评价一针见血:"他拥有燃烧般的电影热情,却连最微薄的创作天赋都不曾获得。"埃德·伍德就像现代版的堂吉诃德,骑着名为"理想"的瘦马,向商业电影和艺术标准的风车发起冲锋。他的作品粗制滥造、漏洞百出,却因那份近乎偏执的坚持,意外激励了无数后来的独立电影人。

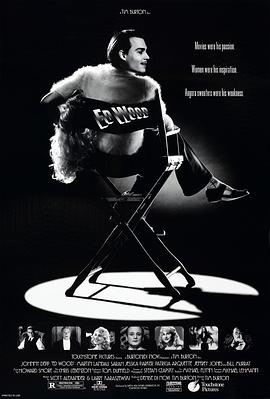

蒂姆·伯顿用极具个人风格的导演手法呈现了这个故事。全片采用黑白影像,配合复古的镜头语言,将观众瞬间带回1950年代好莱坞的边缘地带。最妙的是,影片常在荒诞对白和廉价布景中,突然插入气势恢宏的交响乐——这种刻意制造的"违和感",反而成就了独特的诗意。

影片主要聚焦伍德拍摄两部"旷世烂片"的经历:

值得一提的是,影片对历史场景的还原堪称极致。比如《忽男忽女》中那段"灾难级表演"的毛衣戏,伯顿几乎逐帧复刻,连演员的微表情和灯光角度都力求一致。这种近乎偏执的还原,不仅是对原作的致敬,更是对"失败者尊严"的深情凝视。