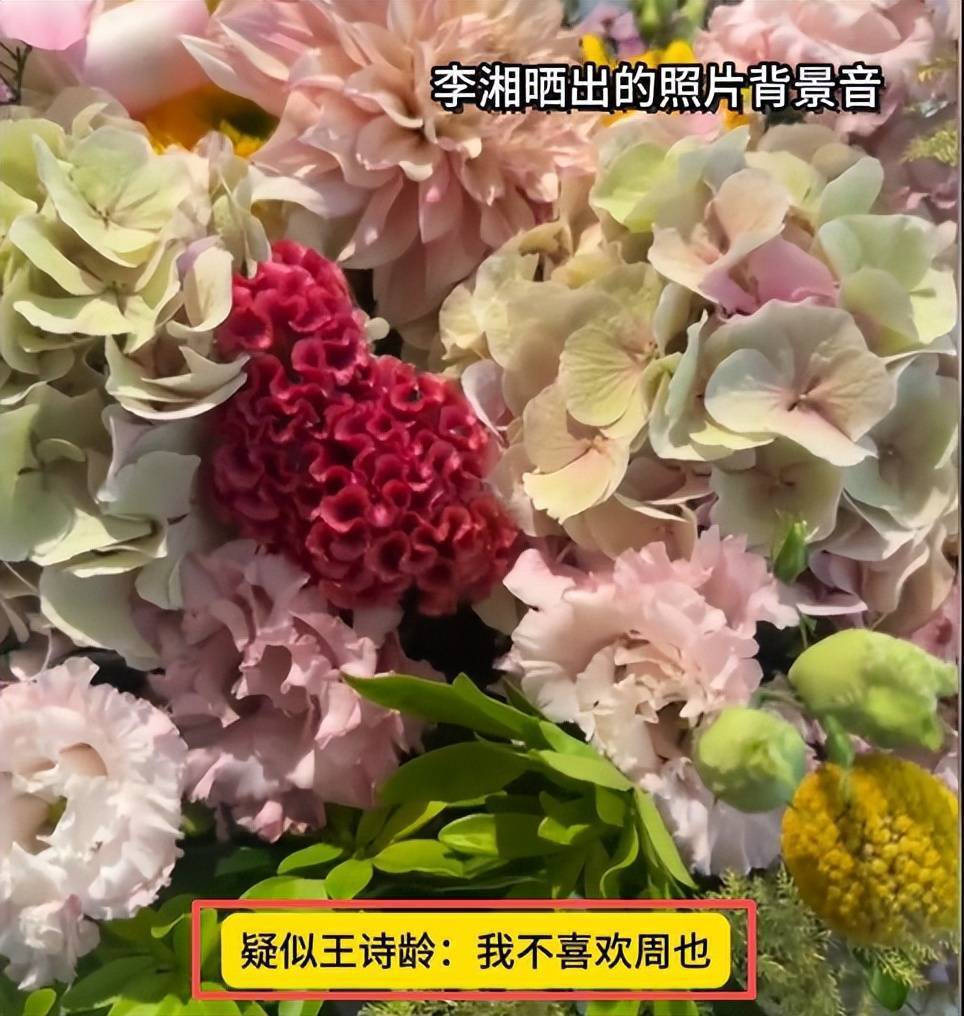

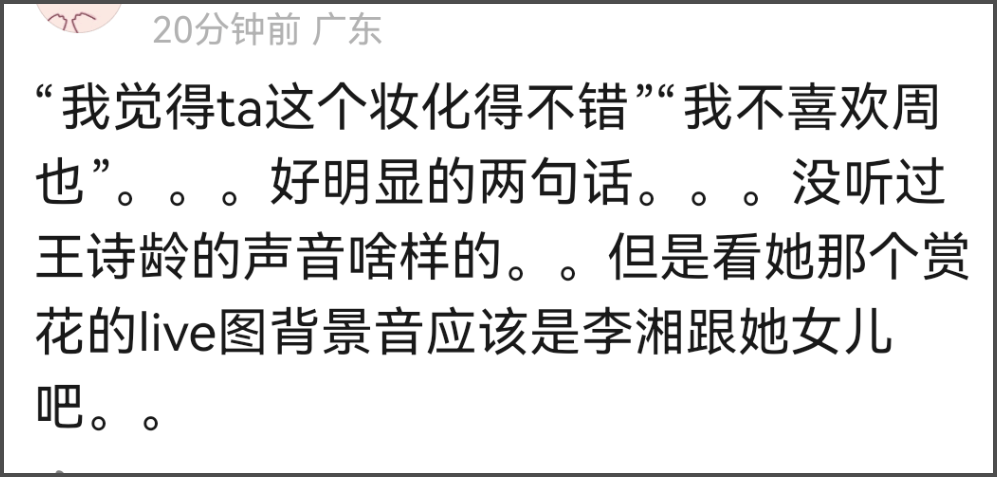

每年的国际时装周向来是潮流风向标,星光熠熠的红毯与前排看客本该是焦点所在,但这一次,真正的“看点”却悄然从秀场蔓延到了社交平台的一则动态上。李湘在微博晒出女儿王诗龄参与巴黎时装周的幕后片段,原意或许是记录女儿的成长瞬间,展现星二代的优雅蜕变,然而,一段附带原声的Live照片却让温情画面急转直下,演变成一场席卷全网的舆论风暴。短短几秒的音频中,疑似传来王诗龄评价演员周也“不喜欢”的声音,语调清晰却语境不明,如同在平静水面投下一颗深水炸弹,瞬间引爆了网友的解读热情。

争议的根源,正在于信息的碎片化与语境的彻底剥离。音频前半段似乎有工作人员在讨论妆发细节,紧接着便是那句突兀的“不喜欢”。是对周也本人?还是对当天的造型、站位甚至灯光不满?由于缺乏完整上下文,这段录音成了任人解读的“罗生门”。更引人质疑的是李湘的发布方式——照片构图是否刻意突出了音频触发点?为何在争议初现时未及时澄清,反而任其发酵数小时,直至热搜高居不下才紧急删改?这种“先放任后切割”的操作模式,被大量网友批评为缺乏基本的媒介素养,甚至被怀疑是精心策划的“黑红”营销,借星二代之口制造话题,收割流量红利。

事实上,圈内人私下对同行有所议论早已是公开的秘密,真正引爆舆情的,是这种私密对话被无意或有意地公之于众。网友的好奇心迅速升级为“人肉式”深挖,周也过往被曝出的采访片段、公众场合的微表情都被重新审视,一时间“心机”“双标”“耍大牌”等标签如雪片般飞来。即便后续并无实锤证据,但网络舆论的惯性已然形成,对两位当事人的公众形象造成了难以估量的损耗。尤其对于尚未成年的王诗龄而言,一句无心之语被放大为“星二代傲慢”的象征,实则是一场典型的网络暴力预演。

面对汹涌舆情,李湘最终选择删博重发,将动态图替换为静态图片,并彻底关闭互动功能,试图以“静音”方式平息风波。然而,这种回避式应对非但未能降温,反而加剧了公众的不满情绪。在信息高度透明的今天,简单的删改无异于掩耳盗铃。大众期待的并非技术性处理,而是一次坦诚的沟通——作为母亲,是否对女儿的言行有过引导?作为信息发布者,是否预见到潜在风险?缺乏回应的沉默,只会被解读为傲慢与不屑。这场危机公关的彻底失守,不仅未能止损,反而进一步固化了“特权阶层无视公众感受”的刻板印象。

此次事件无疑是一记沉重的警钟。在人人皆可发声、随手一拍即可能引爆全网的时代,公众人物及其家人的一举一动都处于放大镜之下。尤其是未成年人,其言行一旦进入公共领域,便不再仅仅是私人话题。监护人必须意识到,每一次分享都伴随着巨大的责任与风险。保护家人,不是靠事后删帖,而是从源头上审慎评估每一次曝光的必要性。在网络记忆永不消失的当下,一时的疏忽,可能换来的是长久的舆论追责。真正的智慧,或许不在于如何站上风口,而在于懂得何时保持沉默。