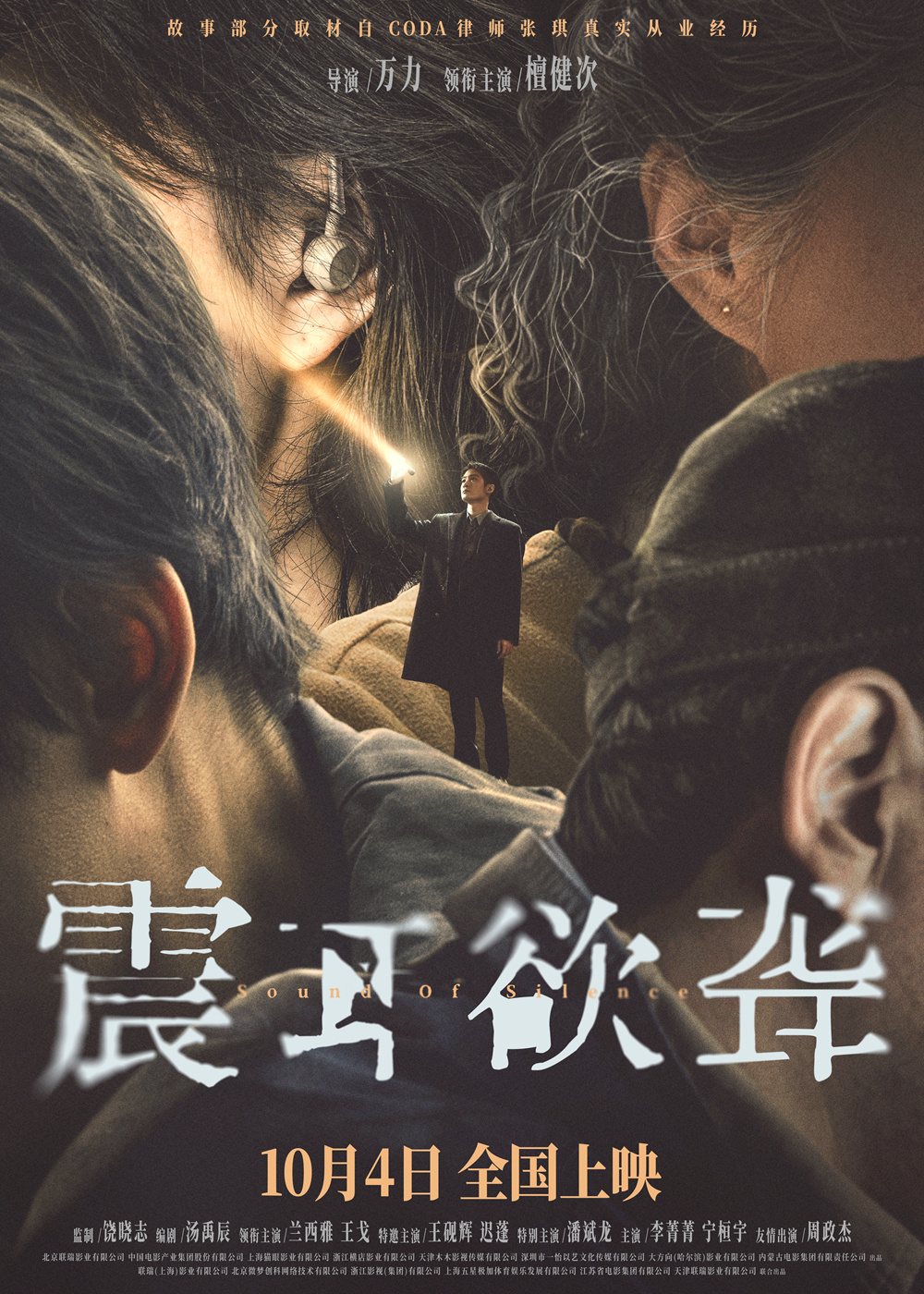

电影《震耳欲聋》近日发布名为“从沉默到震耳”的人物特辑,首次将镜头对准主角李淇的内心世界。这位身为CODA(聋人父母的健听子女)的律师,在他人视角的拼贴中逐渐显露出其人格的复杂轮廓。他既非传统叙事中的正义化身,也非彻底堕落的反面角色,而是一个在身份认同、阶层跃迁与道德抉择间反复撕扯的现代个体。特辑通过多位角色的观察与评价,构建出一个立体、矛盾却又无比真实的人物形象,宛如都市丛林中一头困于光影之间的野兽。

故事始于一场精心策划的投资骗局,目标直指信息获取本就受限的聋人群体。李淇作为案件的关键人物被卷入其中。他成长于无声家庭,却极力挣脱原生环境的烙印,以律师身份跻身主流社会。当案件带来声名与利益的双重诱惑时,他选择顺势而为;但随着真相层层剥开,他不得不直面自己长久以来压抑的情感与良知。影片部分取材于现实中的CODA律师张琪的真实经历,这让剧情不仅具备戏剧张力,更承载了沉甸甸的社会重量。目前该片正在全国热映,持续引发观众热议。

在特辑呈现的多重视角中,李淇的形象充满张力。导演刻意将他置于“成功执念”与“人性底线”的夹缝之中。饰演反派金松峰的王砚辉评价道:“他是个能在关键时刻放弃原则的人。”这句冷峻的断言,与王戈所饰小汤眼中“仍存一丝善意”的李淇形成鲜明对照。正是这种来自内部的分裂感,使李淇成为全片最具解读空间的角色——他既是体制的受益者,也是系统性压迫的共谋者,最终却可能成为唯一觉醒的发声者。

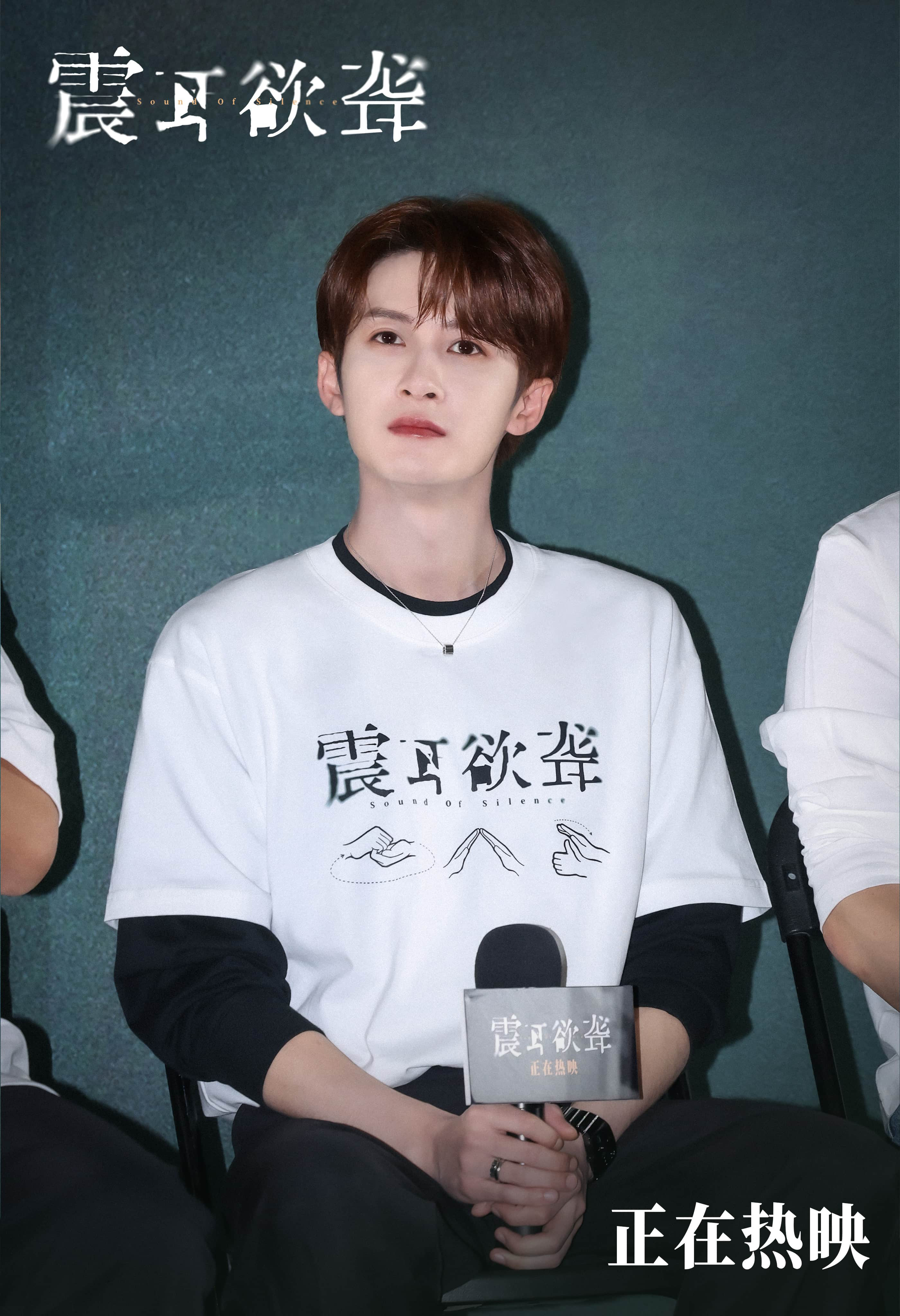

为精准塑造这一角色,主演檀健次在开拍前深入一家民间法律援助机构“地摊所”进行为期数周的沉浸式体验。他跟随基层律师接待来访群众,学习法律文书写作,参与邻里纠纷调解,在琐碎真实的日常中捕捉职业者的神态与节奏。这份近乎偏执的准备,使他在银幕上的每一个微表情、每一句台词都浸透着生活的真实质感,毫无表演痕迹。

更令人动容的是,檀健次为诠释CODA身份,投入大量时间精进手语能力。他不仅追求动作的准确规范,更注重手语与口语表达的节奏同步,力求达到本能般的自然流露。在他看来,手语不应是猎奇的符号,而应是情感流动的有机部分。正是这种对细节的极致打磨,让他真正走进了角色的精神内核。

《震耳欲聋》作为国内首部聚焦聋人群体反诈议题的商业电影,借一桩骗局揭开边缘群体的生存困境。片中那句“听人的世界是5G,聋人的世界是2G”直击人心,揭示了信息鸿沟背后的结构性不公。当骗子利用CODA的身份信任骗取聋人积蓄时,李淇也被迫重新审视自己的出身与选择。邻居的悲剧性离世成为压垮他心理防线的最后一击,最终促使他在长久的沉默中发出属于自己的呐喊。

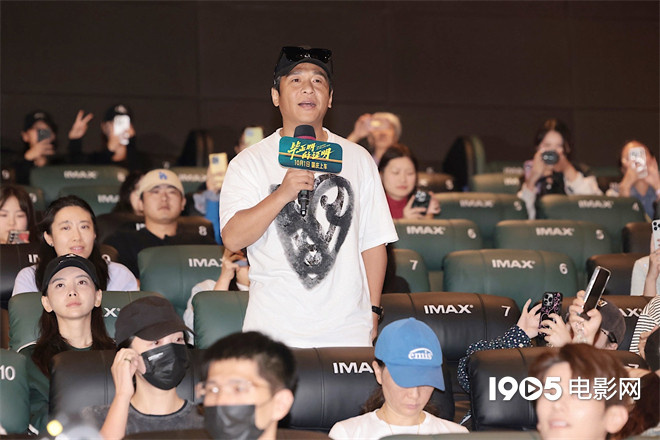

10月4日北京首映礼上,许多观众表示被角色的真实与挣扎深深触动。他们看到的不是一个遥远的虚构人物,而是现实中每一个在压力下妥协、在欲望中迷失、又在关键时刻试图找回自我的普通人。影片最终指向一种深层的倾听——不仅是听见那些被忽略的声音,更是听见自己内心深处,那一声微弱却无法忽视的呼救。