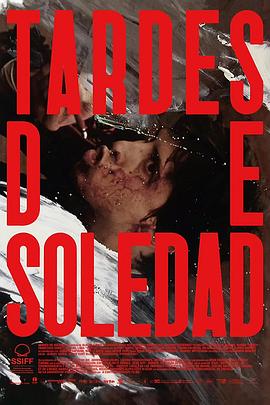

【B+】在第15届北京国际电影节的小西天艺术影院展映中,我们迎来了塞拉的作品。

这部电影充满了雄性特质的气息,从一种动物性的视角来看,它某种程度上揭示了人类参与斗牛这一古老仪式的过程,同时也反映了人类社会文化中一段深远的历史背景。影片中的每一场人与牛的对决,实际上都是为了娱乐而进行的一场屠杀表演。从比赛开始时便设置好的钩刺,随着时间的流逝一点点消耗着牛的生命力。这种物种间的实力不对等,在“征服”的伪装下被展示出来,无疑是一部典型的人类中心主义作品。不过,塞拉巧妙地选择了低视角拍摄,让观众仿佛置身于斗牛场外,仅通过画外传来的欢呼声感受到那种对暴力的扭曲赞美,却从未给出一个观众席的画面。此时,坐在阶梯式影院中的我们,也成为了这场暴力观赏的一部分,从而意识到塞拉通过此片对人类中心主义进行了深刻的批判。

作为一部纪录片,《孤寂午后》完全采用了景观叙事的手法,将叙述功能全权交给了摄影镜头。整部影片由特写和中近景构成,摄像机细致入微地捕捉到了斗牛士们华丽的服饰细节,同时也带着同情的目光关注着牛的呼吸、口水、眼神以及跪倒的姿态。

塞拉对纪录片本质的忠实令人钦佩,他几乎完全摒弃了故事性元素。观众们试图在一个接一个重复出现的斗牛场景中寻找意义,但往往只能失望而归。斗牛士们陷入了无尽的循环——斗牛、屠杀、接受赞誉,然后再次回到起点。那些不带真实情感的夸赞又有什么价值呢?它们更多地体现了观众对于危险的好奇心以及对男性气概的向往。因此,“孤寂午后”("afternoons of solitude")这个标题强调的是复数形式的“午后的孤寂”,而不是单数的“孤寂午后”。这暗示着日复一日的表演和重复的观看过程。追求胜利所带来的疲倦本身即为一种意义,没有明确的意义也是一种意义。正是基于这一点,塞拉特意描绘了一幕场景:车外是狂热的支持者敲打着窗户,车内则是团队成员说着冠冕堂皇的话语,然而斗牛士的脸上却没有一丝喜悦。随后,镜头切换到车窗外深蓝色的夜空,似乎在诉说着一切。

尽管如此,我仍然认为《孤寂午后》未能达到杰出纪录片的标准。为了保持纪录片的真实性而牺牲了影像的艺术趣味,需要导演在选材和视角上做出补偿。可惜的是,塞拉过于聚焦于展现斗牛的过程,忽视了更广泛素材的探索,这无疑是本片的一大遗憾之处,导致它仅仅停留在平庸之作的水平。